今回の担当は、

恩多町教室・教室長の中西です!

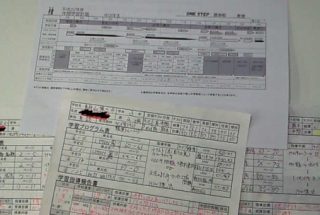

教室では、個々プランを作って授業をしていますが、今まで復習プランで進めていた子も

春期講習を経て予習先取りプランへ移行している子もいます。

学校がまだ、あまり進んでいないので、予習で進められています。

ある生徒に、塾の授業と学校の授業について聞いてみました。

「どう? 塾で、予習してから学校の授業を聞いたら分かりやすい?」 と聞いてみると

「学校の授業で聞いていても何を言ってるのかが分かるようになってきました。」

「このまま塾では予習で進めていきたい!」と、

答えてくれました。

今までは、

学校の授業で先生の説明を聞いても、何を言っているのかが分からなかったようだったので、

塾でやり方を教わり、学校で再度確認をして問題を解いていくのがやり易かったようです。

プランは、ご希望や目標に沿って作成しております。

関連ページ;

< え?もう終わり?! >

< 個別学習プラン >

< 宿題はちょっとずつ! >